【事例Ⅰで稼げ】設問解釈を極めて事例Ⅰ攻略!【令和6年過去問】

こんにちは。中小企業診断士のshushu(シュシュ)と申します。

今回は、中小企業診断士2次試験の最初の砦「事例Ⅰ」について

私が実際に受験した令和6年の問題文を取り上げて解説していきます。

10分間で事例Ⅰの勘所を掴んでいただくために、要点に絞って書きました。

この記事では設問解釈の重要性にフォーカスしてお伝えします!

本記事をお読みいただくことで設問解釈力が確実にUPすることでしょう☝

それではどうぞ!!

こんな人が書いています

令和6年度 中小企業診断士2次試験を独学でストレート合格 ⇒ 事例Ⅰ 78点

事例Ⅰの重要ポイント

ポイント① 事例Ⅰの定番フレームワークを使いこなそう

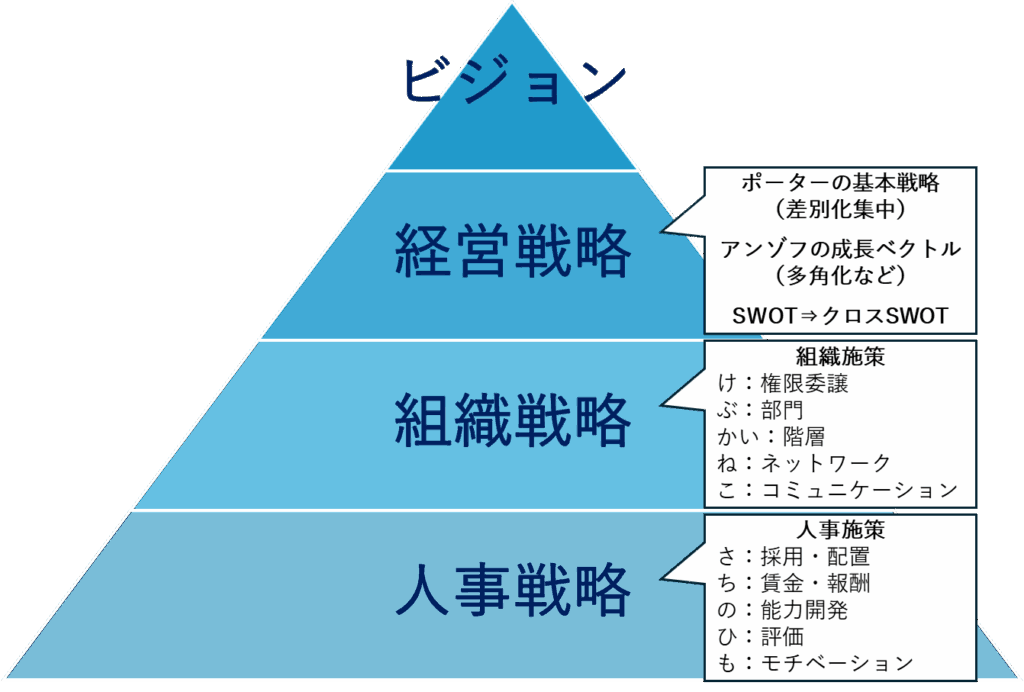

事例Ⅰの定番フレームワークと言えば「レイヤー」と「幸の日も毛深い猫」です。

「レイヤー」とは"階層"のことで、「組織は戦略に従う」というチャンドラーの命題に従い

以下のような層構成で戦略を捉える方法です。

(階層0:経営理念)

階層1:ビジョン

階層2:経営戦略

階層3:組織戦略(組織構造・組織活性化)

階層4:人事戦略(人的資源管理)

「レイヤー」という考え方を知ったのは、一発合格道場のまん氏のブログ記事です。

(独学ながら、一発合格道場やタキプロのブログはよく拝見していました)

大変参考になるので受験生の方はぜひお読みになることをおすすめします。

次に「幸の日も毛深い猫」とは、事例Ⅰの解答の切り口となるキーワードの語呂合わせです。

さ:採用・配置

ち:賃金・報酬

の:能力開発

ひ:評価

も:モチベーション

け:権限委譲

ぶ:部門

かい:階層

ね:ネットワーク

こ:コミュニケーション

これらのキーワードはそのまま使うのではなく、それぞれに連なる下位キーワードを解答に盛り込むイメージです。

例)能力開発⇒OJT, Off-JT, 自己啓発支援, 外部研修

「さちのひも」が人事戦略、「けぶかいねこ」が組織戦略に関連します。

このあたりの話については一発合格道場のリット氏のブログ記事が非常にわかりやすいのでおすすめです。

「レイヤー」と「幸の日も毛深い猫」を組み合わせた図が以下となります。

「組織は戦略に従う」に基づき、ビジョン-経営戦略-組織戦略-人事戦略を繋げて考えるのが大事です。

解答を組み立てる場合には、この一貫性を意識してみてください。

ポイント②設問解釈がカギ

事例Ⅰに限らないのですが、いきなり与件文を読み始めるのではなく

最初に設問を確認するのがセオリーです。

この記事で一番伝えたいことがまさにこれです。

最初に設問を咀嚼しておくことで、解答に至るプロセスがシンプルになり、解答の質が向上します。

設問を先に確認しておくメリットは以下の通りです。

・どういったストーリーかが予測しやすくなる

・与件文から重要キーワードを拾いやすくなる

安宅和人氏の著書「イシューからはじめよ」にもある通り

解答の精度と同じくらい、いやそれ以上に問題設定の精度が重要なのです。

射るべき的がズレていたらそもそもお話にならないということです。

聞かれていることに対し"素直に打ち返すように答える"―――これが最も重要なことです。

一応断っておくと、実際の中小企業支援では"設問が用意されている"なんてことは当然ありません。

自身のやり方に沿って、丁寧な現状把握から課題抽出し施策提案していく必要があります。

ただし実務は実務、試験は試験です。試験対策と割り切っちゃってください。

そして事例Ⅰは組織・人事に関する事例であることを忘れないでください。

よくある失敗として、事例Ⅰなのに事例Ⅱや事例Ⅲのように解答してしまうことが挙げられます。

特に助言系の問題に解答する際には、必ず組織・人事戦略を絡めて解答することを心掛けてください。

2次試験で気を付けるべきポイントについてはこちらの記事にもまとめていますので合わせてご一読ください。

では上記を踏まえた上で、実際に過去問を見てみましょう!

令和6年 事例Ⅰ

設問解釈

第1問

A社の2000年当時における (a) 強みと (b) 弱みについて、それぞれ30字以内で答えよ。

第1問はオーソドックスな現状把握の問題です。

SWOTのうちS(強み)とW(弱み)について、与件文から該当箇所をいくつかピックアップすればよいことがわかります。

注意すべきポイントは"2000年当時"という時制の指定があること。

2000年当時に当てはまらないキーワードを入れてしまうと点数がとれないので気を付けましょう。

設問解釈を行う際は、こういった注意ポイントを囲ったりアンダーラインで強調することで

解答が明後日の方向にいくリスクを減らせます。

第2問

なぜ、A社は、首都圏の市場を開拓するためにプロジェクトチームを組織したのか。

また、長女(後の2代目)をプロジェクトリーダーに任命した狙いは何か。

100字以内で答えよ。

第2問は過去の戦略・施策の意図を答えさせる問題です。(レイヤーで言えば経営戦略&組織戦略がメイン)

「なぜ」と聞かれているので「~した理由は○○のため。」とシンプルに答えましょう。

この問題では2点聞かれているので「組織した理由は○○のため。任命した理由は○○のため。」のように答えます。

全部で100字以内に収める必要があるので、各50文字程度書けばよさそうだとわかります。

上記の定型文で各10文字程度消費しているので、残り各40文字程度を与件文の情報をもとに埋める必要があります。

メタな考え方をすれば"40文字"という文章長からして、解答要素が1つしかないというのは考えにくいため

おそらく解答要素は2~3程度盛り込む必要があることが推測できます。

まずプロジェクトチームを組織する一般的な理由について考えると、以下のようなことが挙げられます。

・特定の目的達成のために組織横断的にスキルを結集させるため

・意思決定の迅速化のため

・次世代人材にチームリーダーを担わせ育成を図るため

このようなインプットしておくべき知識は「2次試験合格者の頭の中にあった全知識」という本にまとめられていますので

キーワードを見たらすぐにメリット/デメリットがぱっと出てくるように覚えておきましょう。

裏を返すと"既存の組織体制では目的の達成が難しい"のでプロジェクトチームを組織するわけです。

そして「首都圏の市場を開拓するために」とあるので、

今は首都圏ではなく郊外or地方都市を地盤としているのだと与件文を読まずとも推測できるわけです。

次に長女をプロジェクトリーダーに任命した理由についてですが、これは簡単ですね。

わざわざ(後の2代目)とご丁寧に書いてもらっています。

与件文を読まずとも、"事業承継を見越した後継者の育成"が解答要素の1つであることが推測できます。

ただしそれだけでは文字数的に少ないので、何かしら他の理由もあることがなんとなくわかります。

このあたりを与件文から探す必要がありそうですね。

いかがでしょうか?やみくもに与件文を読むよりも

”何を与件文から探したらよいのか"がわかっているほうがはるかに効率的だとおわかりいただけるかと思います。

実際の試験では、ここまで深く設問解釈する時間は無いかもしれません。

しかし過去問を練習で解く場合に、設問解釈に本気で取り組んでおくことで

少なくとも本番で頓珍漢な解答をしてしまうリスクを確実に減らすことができるでしょう。

第3問

なぜ、Z社はA社に案件を持ちかけたのか。100字以内で答えよ。

第3問も第2問同様、過去の判断の意図を答えさせる問題ですが趣が異なります。

Z社という自社(A社)とは別の企業が出てきました。

おそらく顧客企業だと推測できますが、こればかりは与件文を読まないとわからない部分です。

Z社という外部企業から見た話なので、レイヤーは不明・一旦保留としておきます。

"案件"というキーワードも出てきました。

与件文を読む際に目印となりそうですね。

第2問同様、「なぜ」と聞かれているので「理由は○○のため。」と答えましょう。

100字なので複数の解答要素があることは確実です。

理由が複数ある場合は「理由は①○○②△△③××のため。」のように答えましょう。

第4問

今後、A社が3PL事業者となるための事業展開について、以下の設問に答えよ。

(設問1)2024年の創業経営者の助言による配置転換の狙いは何か。80字以内で答えよ。

(設問2)A社がZ社との取引関係を強化していくために必要な施策を、100字以内で助言せよ。

第4問は設問1と設問2に分かれており、重要キーワードがいくつか出てきています。

まず3PL(サードパーティーロジスティクス)事業者とは、1次試験の運営管理のテキストでちらっと出てきたアレです。

要は「企業に代わって物流(物流システム提案・倉庫・配送・在庫管理など)を一括して請け負う専門の業者」です。

「今後」とあることから「現在」はA社は3PL事業者ではないことがわかります。

つまり、少なくとも2000年以前から物流に関連する事業を営んでいることがわかるのと同時に、

3PL事業者となるための何かが"足りていない"ことが推測されます。

設問1では創業経営者による配置転換の意図についてを答えさせる問題です。

答え方は「狙いは①○○②△△③××のため。」のような形です。

80字という字数から、解答に盛り込むべき要素は3以上はありそうです。

レイヤーで言うと経営戦略・組織戦略がメインです。

「配置転換」というキーワードが出てきていることから、一見すると

"人事戦略―配置"あるいは"組織戦略―部門"がメインかと思われるかもしれませんが

「3PL事業者となるための事業展開について」という前提条件があることから

これは単なる組織・人事戦略ではなく経営戦略レイヤーが絡んでくるのです。

3PL事業者になるための経営戦略上、配置転換が必要だったのです。

そしてそれは現在のA社には足りていない"何か"を埋めるためと考えられます。

さらに、上記の目的のために創業経営者がわざわざ助言し配置転換させることから、

通常の平社員の配置転換といったレベルの話ではなく

"役員・部長クラスの配置転換"あるいは"キーパーソンの配置転換"のいずれかであることも推測できます。

続いて設問2では、いよいよラスボス―助言の問題です。

レイヤーは経営戦略・組織戦略、場合によっては人事戦略も絡んできます。

Z社は第3問にも登場し、取引関係を強化したいことから重要顧客であると推測できます。

またZ社と取引関係を強化する⇒A社が3PL事業者になることに繋がることから

「Z社の物流機能をA社が3PLとして担う」ために外せない施策を助言すればよいという結論になります。

その行うべき施策の1つが、まさに設問1の配置転換だったとも考えられます。

ただしそれは既に創業経営者によって実施済みのため、それ以外の要素で提案する必要があります。

「そうは言ったって何を助言したらいいのかわからん…」となるかもしれませんが

与件文を読む前からでさえ、ある程度の推測を立てることは可能です。

ヒントとなるのが第1問で答えたSとWです。

こちらの記事にも書いた通り、事例Ⅰ~Ⅲのよくある問題構成として

”第1問でSWOT⇒第4問でクロスSWOTのSxO戦略を答えさせる"といったパターンが多く見られます。

今回もそのパターンなら、SxO(強みを機会にぶつける)の形式で書くだけでそれなりの点数がもらえるでしょう。

ただし気になるのが”3PL事業者になるためにA社には足りていない何かがある"という部分です。

その足りていない何かがW(弱み)の部分だとすれば、SxOだけでは不足で、むしろWxOあるいはWxTの可能性もあります。

このあたりはさすがに与件文を読まないと判断できませんが、

少なくとも「全く何を書いたらよいのか頭が白紙になって方向性すらわからない」といった事態は避けられます。

さらに第3問でもわざわざZ社に関する設問が用意されていたことから

これは暗に出題者から「第3問も使って考えろ」というメッセージだと捉えることができます。

設問同士は独立別個にあるわけではなく繋がっていて、

出題者が想定するストーリーに誘導するように作られている―――そのように考えるといかがでしょうか?

これまで何も手掛かりが無さそうだったのが、実は手掛かりだらけだったとわかるようになります。

設問解釈力の伸ばし方

結論:過去問で設問解釈トレーニングをしよう

設問解釈の重要性についておわかりいただけたでしょうか?

ここからは「じゃあ設問解釈力を伸ばすにはどうしたらいいの?」という部分についてお答えします。

結論:過去問の問題文だけを見て5~10分で設問解釈するだけのトレーニングをおすすめします。

シンプルですが結局は過去問が一番ためになります。

一番良いのは初見の過去問ですが、数回解いている過去問でも構いません。

与件文を一切読んでいない状態で、問題文のみから読み取れる情報をできる限り拾い上げる訓練をしましょう。

5~10分と時間を区切るのは以下の理由です。

・実際の試験時間80分の中で設問解釈にあてられる時間はせいぜい5~10分であるため

・スキマ時間でできるため

ご自身の解答プロセスと各プロセスにかかる時間を測っていただき

設問解釈にあてられるだけの余裕がない場合は5分で練習するべきですし

10分程度かけてでも設問解釈したほうが解答の質が向上する場合は10分じっくりかけてもよいでしょう。

ただ設問解釈をきちんと行うことで、与件文から何を探してきたらよいかが明確になるため

その後のプロセスにかかる時間がかえって短縮できるといったメリットが自分の場合はありました。

また最初は10分かかっていたとしても、何回もこなすことで5分以下に短縮も可能でしょう。

スキマ時間でできると書きましたが、時間に余裕がある場合はもちろんそのまま普通に80分使って解いてもOKです!

設問解釈のやり方(注:半分自己流)

①問題文を読み、重要そうなキーワードを〇で囲む

重要キーワード例)

・時制(2000年当時、2024年、今後、etc.)

・設問指示(30字以内、100字以内、答えよ、助言せよ、etc.)

・準設問指示(なぜ、強み・弱み、狙い、施策、etc.)

・その他重要そうと思ったキーワード

②問題文のレイヤー判別し、問題文横にメモする

メモ例)

・経営戦略⇒経、け、(もしくは△マークの上を塗る)

・組織戦略⇒組、そ(もしくは△マークの中央を塗る)

・人事戦略⇒人、じ(もしくは△マークの下を塗る)

※1つのレイヤーだけでなく、複数レイヤーにかかることも多いので注意

③設問同士の繋がりやストーリーについて仮説を立てる

例)

・第1問「SWOT」⇒第4問「SxO」

・第1問「当時のSWOT」⇒第2問「当時の判断の意図」

④自身の設問解釈が合っていたか、過去問解説しているサイトやブログ、ふぞろいを見て確認する

※可能であれば時間がある際に普通に解いた後に確認することで一石二鳥

おわりに

事例Ⅰの設問解釈に絞って解説しましたがいかがでしたでしょうか?

私自身は設問解釈に時間を割くようにしてから解答プロセスや解答の質が安定したので

こういったやり方が合う方はぜひ参考にしていただければ幸いです!